株式投資について勉強しようと思っても、いろいろありすぎて何から始めたらいいか迷ってしまいますが、必ずおさえておきたいのが株価チャートの見方です。

株価チャートはローソク足が一般的ですが、ほかにも移動平均線や出来高など様々な指標があり、株の買いどきや売りどきを見極める重要な判断材料になります。

これらチャートの見方を覚えておけばどの株を買えばいいか迷ったとき、より精度の高い分析ができるようになり、株を買うタイミングを間違えたり、売りどきを逃して大損してしまうことを防げますよ。

実際に株取引を始める前に、ここで紹介する株価チャートの見方について学び、勘や運任せではなく、データに基づいた上で株の売買ができるようレベルアップしていきましょう。

株価チャートの基本中の基本!ローソク足について

株初心者の人も株に少しでも興味があれば、一度はローソク足を見たことがあるのではないでしょうか。「このチャートが右肩上がりなら株価が上がって、右肩下がりなら株価が下がっている」という程度なら、初心者でも何となく想像できそうです。

しかしローソク足はそれだけでなく、もっと多くの情報を読み取ることができます。次にこのローソク足がいったいどんな情報を持っているのか、その実体について説明しましょう。

ローソク足が示す4つの価格情報

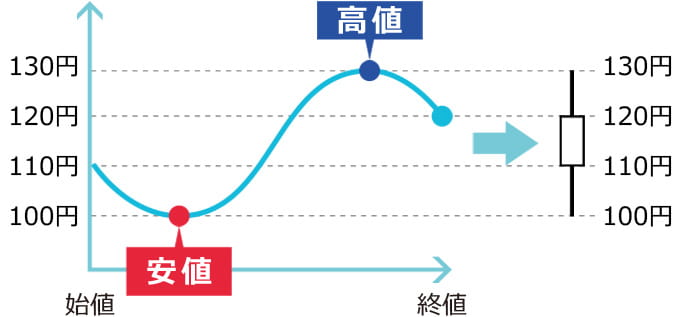

株価チャートで用いられるローソク足には、ある一定期間(5分や1日、1週間など)の始値(はじめね)、終値(おわりね)、高値(たかね)、安値(やすね)の、4つの価格情報(四本値)がひと目でわかるようになっています。

- 始値・・・一定期間内の最初についた価格のこと

- 終値・・・一定期間内の最後についた価格のこと

- 高値・・・一定期間内で最も高い価格のこと

- 安値・・・一定期間内で最も安い価格のこと

例えば期間を1日と設定した場合で、始値が110円→安値が100円→高値が130円→終値が120円と株価が変動したとしましょう。その場合のローソク足は、次のように実体が白色で上と下に高値と安値までヒゲ(130円と100円まで伸びた直線)が出た形になります。

上の例のように始値と終値を比べて、最終的に株価が上がった実体の白いローソク足を「陽線」と呼び、その反対に始値より終値が下がってしまった場合は、「陰線」と呼ばれる実体が黒いローソク足で表現します。

ローソク足の形状からその時点での相場の様子を把握でき、買いサインや売りサインなども読み取ることができます。

チャートパターンから株の買いサイン・売りサインを読む

ローソク足1つからでも多くの情報がわかりますが、それを複数組み合わせるとさらに相場を深く読むことができます。次はローソク足を組み合わせたチャートパターンについて説明します。

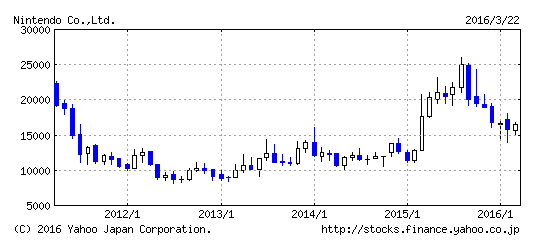

突然ですが、こちらの株価チャートを見てください。

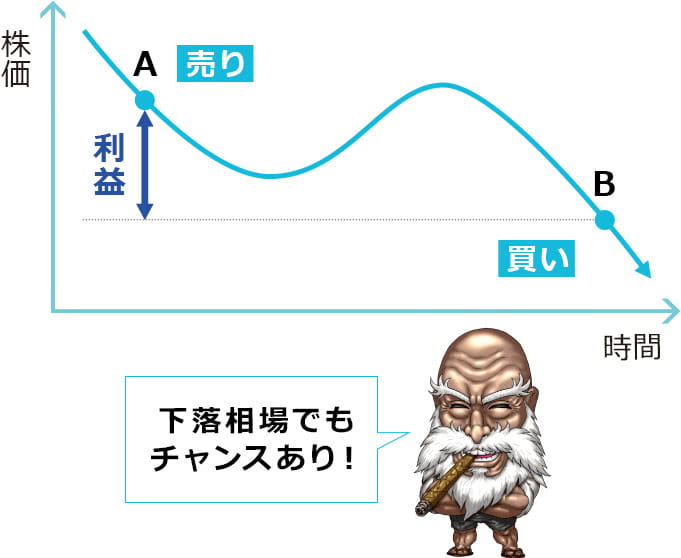

このチャートから次に相場がどう動くか予想できますか?全体的に見ると下落トレンドで株価は下がりぎみのように見えますよね。

でも実は、このチャートパターンは「逆三尊底」と呼ばれ、このあと株価が上昇していくと読むことができます。

逆三尊底は、株価が下がり続けている下落トレンドの底値に現れるチャートパターンで、山が2つと谷が3つできているのが確認できます。

この3つ目の谷が2つ目の谷より下回らず、上昇傾向にあることから、この価格帯を底値と判断し、このあとは上昇トレンドに向かうというわけです。

つまり逆三尊底のチャートパターンが出たら絶好の買いサインだと判断できます。

相場の上げ下げを読むチャートパターン「酒田五法」

この逆三尊底は江戸時代に活躍した伝説の相場師、本間宗久が編み出した投資手法(酒田五法)の1つで、全部で5つの基本形とそれぞれに上昇と下降の2種類のチャートパターンが存在します。

| 三山 | 上昇パターン(買いサイン) | 逆三尊底(ぎゃくさんぞんそこ) |

|---|---|---|

| 下降パターン(売りサイン) | 三尊天井(さんぞんてんじょう) | |

| 三川 | 上昇パターン(買いサイン) | 三川明けの明星(さんせんあけのみょうじょう) |

| 下降パターン(売りサイン) | 三川宵の明星(さんせんよいのみょうじょう) | |

| 三空 | 上昇パターン(買いサイン) | 三空叩き込み(さんくうたたきこみ) |

| 下降パターン(売りサイン) | 三空踏み上げ(さんくうふみあげ) | |

| 三兵 | 上昇パターン(買いサイン) | 赤三兵(あかさんぺい) |

| 下降パターン(売りサイン) | 黒三平(くろさんぺい) | |

| 三法 | 上昇パターン(買いサイン) | 上げ三法(あげさんぽう) |

| 下降パターン(売りサイン) | 下げ三法(さげさんぽう) |

投資家に人気のあるチャート分析指標「移動平均線」

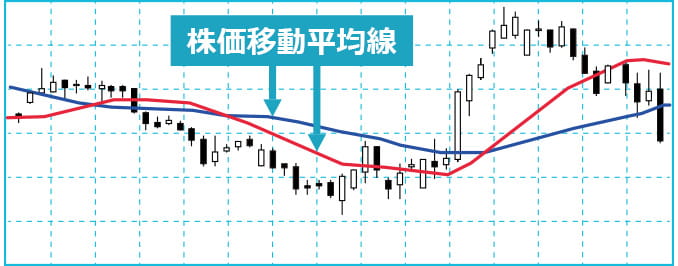

株価チャートはローソク足のほかに別の指標も組み合わせるとより精度の高い分析ができます。その中で株初心者におすすめなのが移動平均線です。移動平均線はある特定の期間内の株価の終値で平均をとり、その平均値を結んだ線のことを呼びます。

移動平均線は株価チャートの中に表示され、ローソク足との位置関係や期間の違う移動平均線の組み合わせにより相場のトレンドや売買タイミングを見極める指標になります。

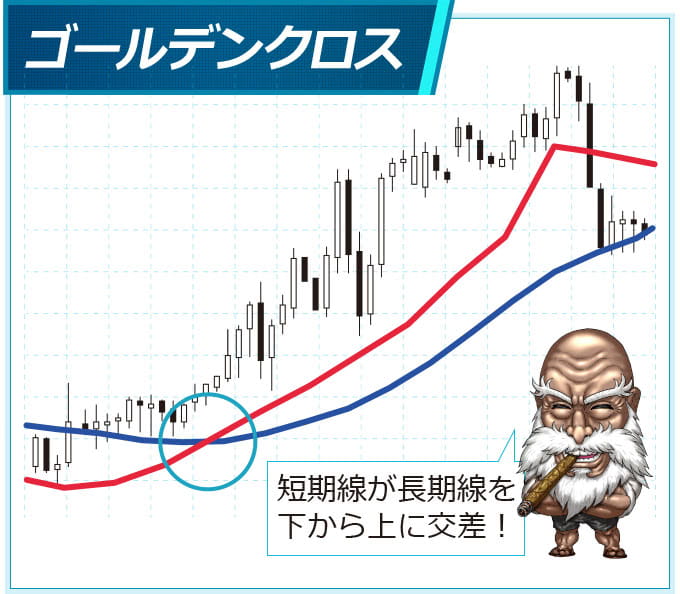

投資家の間でも有名なのが5日移動平均線と25日移動平均線など、短期と長期の2本の移動平均線を組み合わせたゴールデンクロスやデッドクロスです。

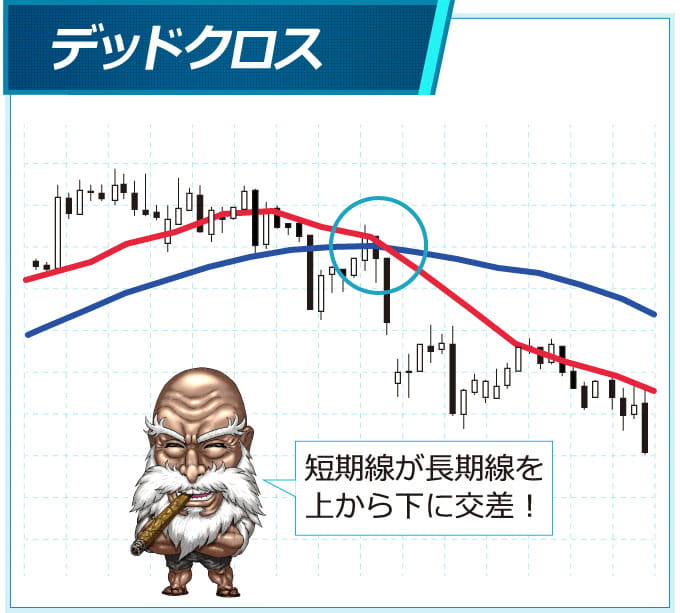

トレンドの転換点を示すゴールデンクロスとデッドクロス

移動平均線は期間の取り方によって形状が変わります。5日など短期で設定した移動平均線は、実際の値動きに近い形で表示されますが、25日や75日など長期で設定した移動平均線は形状も緩やかになります。

短期と長期の移動平均線を同時に表示すると、互いにバラバラの形状になりますが、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上へと交差することをゴールデンクロスと呼びます。

ゴールデンクロスは相場が上昇トレンドに入ったことを示し、このあと株価が上昇する期待が高まります。

その反対に短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ交差した場合は、デッドクロスと呼び、相場が下降トレンドに入ったことを示します。

ゴールデンクロスとデッドクロスは、プロの投資家でもよく参考にする重要な指標なので、株価チャートを見る際は移動平均線も表示させ、今後のトレンドを分析するのに活用してください。

移動平均線をSBI証券の株価チャートで使い尽くす!

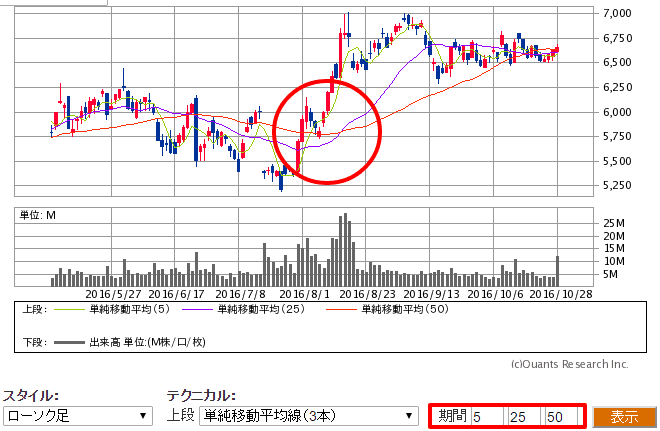

SBI証券のホームページでは、株価チャートの中に3つの移動平均線を表示させることができます。デフォルトでは5日、25日、50日の3種類の期間ですが、自分の知りたい期間に変更も可能です。

こちらはソフトバンクグループ<9984>の株価チャート(SBI証券)で、赤い長期移動平均線の下から緑と紫の短期・中期移動平均線が突き抜けているのがわかります。

とてもはっきりしたゴールデンクロスですが、SBI証券の株価チャートは移動平均線も見やすいためとても便利です。

移動平均線を使って売買ポイントを分析したい人は、ぜひSBI証券をご利用ください。

SBI証券の特集記事はこちらです。

楽天証券のマーケットスピードが神ツール

楽天証券の株式トレードツール「MARKETSPEEDⅠ/Ⅱ」(通称マケスピ)は、高機能で頼りになるツールです。

「マケスピを目当てに楽天証券で口座を開設した」という投資家がいるほど、人気がありますよ。

すでにほかのトレードツールを使っていたとしても、画面配置を同じように設定できるので違和感なく代用可能です。

またオリジナルの銘柄検索方法や、チャート分析方法を選べるので使いやすい機能が盛りだくさん。

欲しい情報を4分割で並べる「カット画面」と、最大10分割の「マルチ画面」があり、分割したページを15ページ分登録できます。

欲しい情報がすぐに取り出せるので、買い時や売り時を逃しません。

本格的に株式投資をするならオススメなツールだぞ。

マーケットスピードが気になる方は特集記事か公式サイトをチェックしましょう!

移動平均線を利用した投資手法3つ

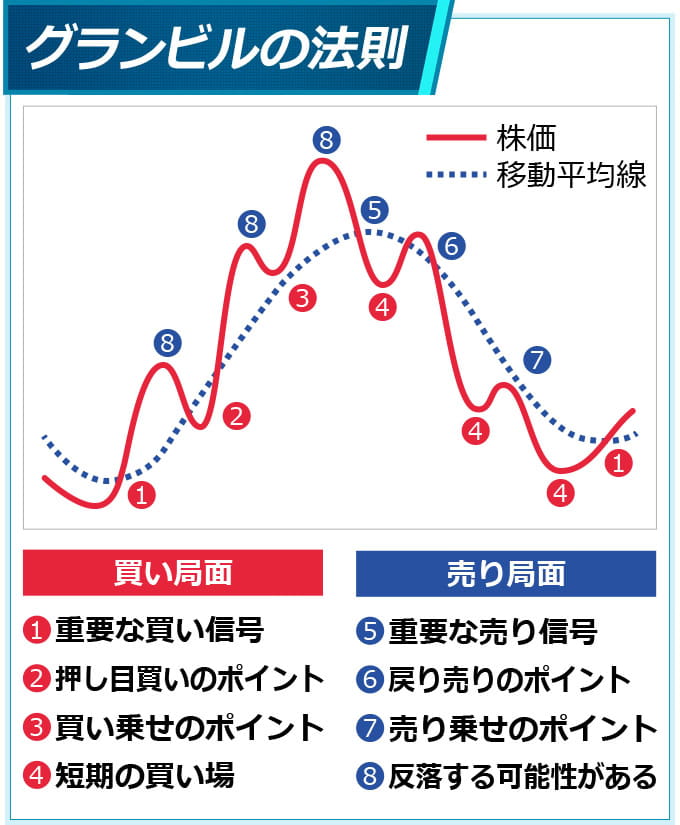

移動平均線はとても使いやすい指標で、これまでにも多くの人々に利用されています。移動平均線を考察したアメリカのグランビルは、8つの売買ポイントを発見して「グランビルの法則」を導き出しました。

そのほかにも移動平均線を進化させた「ボリンジャーバンド」や「MACD(マックディー)」は投資家に高い人気があります。

移動平均線の見方を覚えたら、チャート分析の精度を上げるために上の3つも合わせて確認するようにしましょう。では、それぞれ指標の概要について説明します。

1、グランビルの法則

グランビルは自身が考察した移動平均線からグランビルの法則を導き出しています。株価と移動平均線の位置関係から、4つの買いポイントと4つの売りポイントがあることを発見したのです。

グランビルの法則を頭に入れて過去の株価チャートを確認してみると、まさにその通りになっている場合が多いので驚きますよ。

2、ボリンジャーバンド

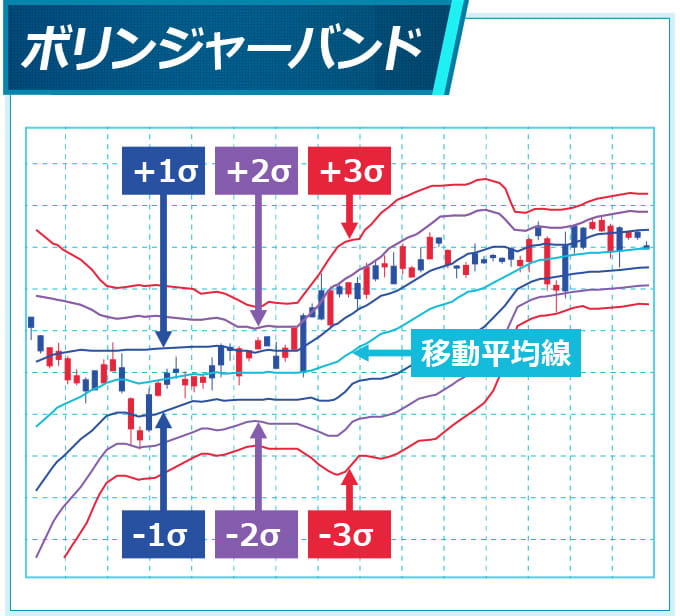

移動平均線を進化させたボリンジャーバンドは、株の売買ポイントがひと目で分かり、株初心者にもおすすめの指標です。証券会社から提供される株価チャートにはボリンジャーバンドを表示できる機能が組み込まれているので、いつでも簡単に確認することができます。

ボリンジャーバンドは移動平均線の上下に3本ずつ並んだラインのことを指し、統計上そのライン内に99%以上の高い確率で株価が推移していくことがわかっています。

各ボリンジャーバンド内で株価が推移する確率が次のとおりです。

| ボリンジャーバンド | 確率 |

|---|---|

| ±1σ | 68.27% |

| ±2σ | 95.45% |

| ±3σ | 99.73% |

ボリンジャーバンドを確認し、もし株価が下のライン(-3σ)いっぱいまで下がっていれば、それより下がることは統計学上99.73%ないため底値と判断することができ、その後は株価の上昇が期待できます。つまり1番下のライン(-3σ)に接したところが買いポイントとなるわけです。

3、MACD(マックディー)

MACDとは日本語でわかりやすく説明すると、2種類の移動平均の位置関係から相場のトレンドを読む投資手法です。2種類の移動平均というと、先ほど説明したゴールデンクロスやデッドクロスを思い浮かべますが、MACDで使用する移動平均は少し違います。

これまで説明してきた移動平均は「単純移動平均」ですが、MACDでは「指数平滑移動平均」を利用しています。次に単純移動平均と指数平滑移動平均の違いがわかるよう、3日間の終値平均を例に説明します。

指数平滑移動平均=(1日目の終値+2日目の終値+3日目の終値+3日目の終値)/(3日+1日)

単純移動平均は3日間の終値が平等に計算されますが、指数平滑移動平均の場合は最終日だけ2倍で計算しています。これは最新の終値を大きく反映するためです。

このため単純移動平均は実際の相場と少し遅れて形状が推移するのに対して、指数平滑移動平均は実際の値動きに近い形で平均値を算出できます。

MACDはこの指数平滑移動平均を用いて売買サインを見付けるため、単純移動平均より精度の高い分析が可能になります。

株の買われ過ぎと売られ過ぎを読むRSI

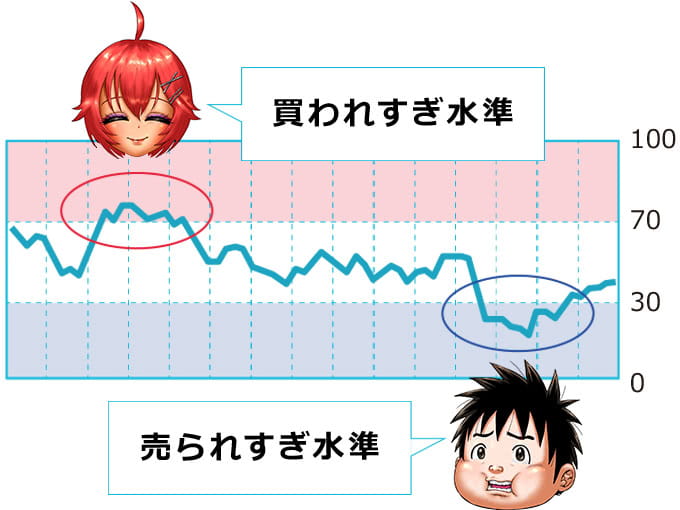

次にRSIについて説明します。RSI(アールエスアイ)はアメリカの証券アナリストのJ.W.ワイルダーによって開発された分析方法です。

RSIを簡単に説明すると、ある期間の株価に対して、どれくらい上昇したか割合をグラフに表した指標で、その割合によって株が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断できる指標です。

RSIは株価チャートの下に表示し、RSIの値が高くなれば株が買われすぎと判断でき、売りサインになります。また、反対にRSIの値が低くなれば株が売られすぎと判断でき、買いサインになります。

人によってRSIの値をどの基準で買われすぎ、売られすぎと判断するか違いますが、一般的に次の3つパターンに設定している投資家が多いようです。

- 売りシグナル80%以上、買いシグナル20%以下

- 売りシグナル75%以上、買いシグナル25%以下

- 売りシグナル70%以上、買いシグナル30%以下

RSIは特に株価がもみ合っている相場が横ばいのときに威力を発揮します。逆に株価が急騰や急落しているときなど、一方的に上昇や下落を続けている相場には正確な値が出にくいので注意してください。

株価の適正価格がわかる価格帯別出来高

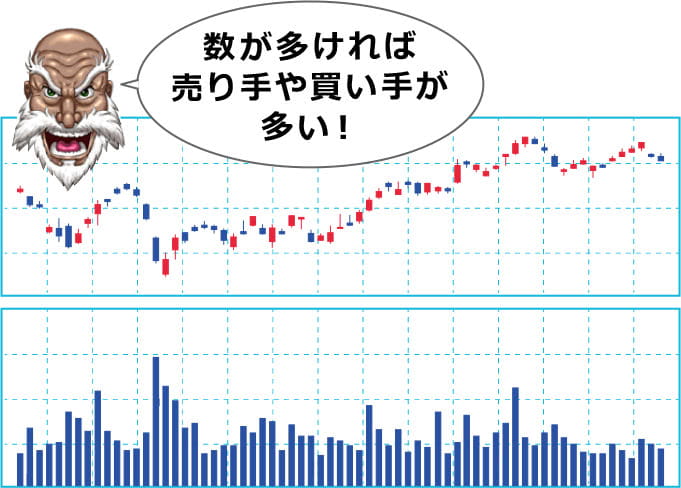

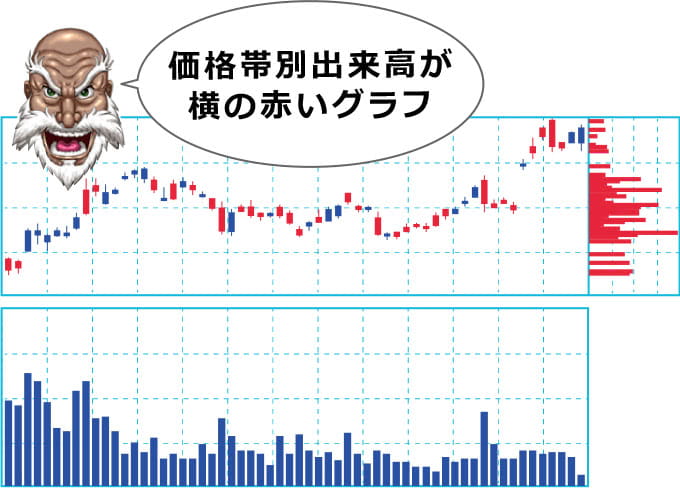

次は価格帯別出来高について説明します。株価チャートを見ると下に出来高が表示されているため、通常の出来高についてはすでに理解している人も多いと思います。

上のチャートのように株価の下に表示される出来高は、時間毎に約定した株式の数を指します。

これに対し、価格帯別出来高は表示した期間内の価格毎に約定した株式の数を表します。

価格帯別出来高は通常の出来高と違い、チャートの横側に表示されます。この出来高が多い価格帯が投資家が選ぶこの銘柄の適正価格とも読めます。そのため、出来高の多い価格帯では取引が活発になり値動きが止まってしまうケースが多く見られます。

株価チャートを使いこなしオリジナルの分析方法を確立しよう

ローソク足を利用した酒田五法や、移動平均線を進化させたボリンジャーバンド、株の買われすぎと売られすぎを読むRSIなど、証券会社の株価チャートを利用すればどれも自動で表示できるものばかりです。

あちこち資料を開く必要もなく、株価チャートを使いこなすだけで上がる銘柄を探すことができるのは、忙しいサラリーマンにおすすめしたい株価の分析方法です。

今後の相場を流れを読み、売買ポイントを見極めることができる人気の高い指標ばかりですので、今回紹介した分析方法をぜひ一通り試してみてください。

この記事もおすすめ!

記事がありません。