2021年02月12日 18:00 更新

【知育】『じのないえほん』でダイアロジック・リーディング『ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ』Vol.5

ハーバード大学をはじめ、アメリカの大学で長年研究されてきた「ダイアロジック・リーディング」。その手法について紹介した書籍、『思考力 読解力 伝える力が伸びる ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ』(かんき出版)より、子どもの能力を伸ばす読み聞かせメソッドを紹介します。今回は絵本『じのないえほん』で実際のやり方を紹介。

目次

絵本『じのないえほん』でダイアロジック・リーディングに挑戦

子どもが語り部になる最初の1冊に最適

文字がいっさい書かれていない絵本は、解釈の自由度が高いため、子どもの「考える力」や「伝える力」を引き出しやすく、ダイアロジック・リーディンググ向けの題材と言えます。

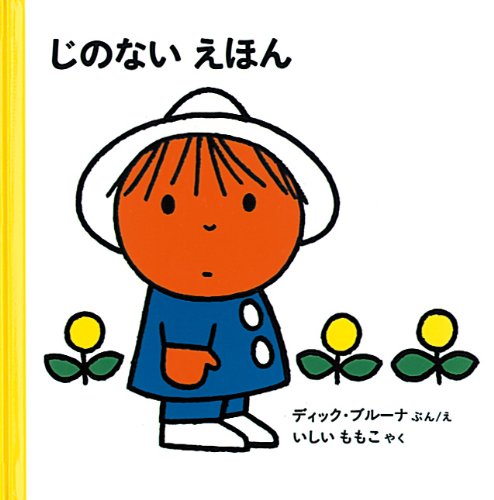

代表例として紹介したいのが、ご存じ、ミッフィーの生みの親としても有名なディック・ブルーナの『じのないえほん』。小さな男の子のある1日を描いた作品です。

代表例として紹介したいのが、ご存じ、ミッフィーの生みの親としても有名なディック・ブルーナの『じのないえほん』。小さな男の子のある1日を描いた作品です。

ブルーナの作品といえば赤ちゃんが釘づけになる絵で知られています。理由は2つあり、ひとつはあらゆる絵柄が、赤ちゃんでも認識しやすい太い輪郭で描かれていること。もうひとつは、登場人物の顔がいつも読者側を向いていることです。

こうした特徴から本作品を2歳くらいで卒業してしまう家庭も多いですが、この作品ほど子どもなりに話を創作しやすい絵本はありません。

なぜなら、情報が極限まで削ぎ落されているため(大人がいっさい登場しない、人形なのか迷子の子なのかわからない、夕飯のおかずが描かれていないなど)、その穴を埋める空想がしやすいからです。

子どもの語彙力が高まってきたら、「今日は〇〇ちゃんが読んで!」とお願いしてみてもいいでしょう。

文字のない絵本で積極的に使いたいのは、「決まった答えのないやりとり」。たとえば、次の問いです。

「あなたがこの主人公だったらどうする?」

これはアメリカの家庭で、子どもに考えさせる目的でよく使われている問いかけです。文字がないぶん、急いで次のページに進む必要もないため、話をどんどん広げがちな子どもに考える機会を増やしてあげてください。

では『じのないえほん』は、どのように読んでいけばいいのでしょうか。

私が行った、文字のないストーリー絵本の研究では、読み方に2つのパターンがありました。「子どもに質問しながら読む親」と「即興でお話をつくる親」です。

どちらかやりやすい方法で試してみてください。

絵を見ながら子どもに物語をつくってもらうのもいいアイデアです。

「寝ていた子がコケコッコで起きて、お顔を洗って歯を磨いてる」というように、子どもに自由に創作させてあげてください。

具体例を挙げましょう。

こうした特徴から本作品を2歳くらいで卒業してしまう家庭も多いですが、この作品ほど子どもなりに話を創作しやすい絵本はありません。

なぜなら、情報が極限まで削ぎ落されているため(大人がいっさい登場しない、人形なのか迷子の子なのかわからない、夕飯のおかずが描かれていないなど)、その穴を埋める空想がしやすいからです。

子どもの語彙力が高まってきたら、「今日は〇〇ちゃんが読んで!」とお願いしてみてもいいでしょう。

文字のない絵本で積極的に使いたいのは、「決まった答えのないやりとり」。たとえば、次の問いです。

「あなたがこの主人公だったらどうする?」

これはアメリカの家庭で、子どもに考えさせる目的でよく使われている問いかけです。文字がないぶん、急いで次のページに進む必要もないため、話をどんどん広げがちな子どもに考える機会を増やしてあげてください。

では『じのないえほん』は、どのように読んでいけばいいのでしょうか。

私が行った、文字のないストーリー絵本の研究では、読み方に2つのパターンがありました。「子どもに質問しながら読む親」と「即興でお話をつくる親」です。

どちらかやりやすい方法で試してみてください。

絵を見ながら子どもに物語をつくってもらうのもいいアイデアです。

「寝ていた子がコケコッコで起きて、お顔を洗って歯を磨いてる」というように、子どもに自由に創作させてあげてください。

具体例を挙げましょう。

何質問・答えの拡張

ニワトリが出てくる場面で、以下のやりとりをしてみましょう。

決まった答えのないやりとり

最初のページの赤ちゃんが寝ている絵では、「赤ちゃん寝ているね」、あるいは「〇〇ちゃんもこんなふうに寝ているよ」と話しかけてみます。

そして、ことばを引き出すために、「赤ちゃんは何をしてるのかな?」という質問をしてみましょう。

また、主人公が泣いている子どもを見つける場面では、子どもの考えをたずねてみましょう。

そして、ことばを引き出すために、「赤ちゃんは何をしてるのかな?」という質問をしてみましょう。

また、主人公が泣いている子どもを見つける場面では、子どもの考えをたずねてみましょう。

あるいは、「どうして、黄色い帽子の子は泣いているのかな?」といった質問でもいいでしょう。

同じ場面では、次のようなお話を予測する質問もできます。

同じ場面では、次のようなお話を予測する質問もできます。

子どもの生活と関連した質問

この絵本は主人公の男の子の1日を表したものですが、自分の子どもの1日と比べていくのもいいでしょう。たとえば「〇〇ちゃんは、起きたらまず何をする?」とか、「この子はパンを食べてるけれど、〇〇ちゃんの朝ごはんは何?」と質問すれば、子どもは喜んで答えてくれるはずです。

次回の内容は……?

「ダイアロジック・リーディング実例 【ぐりとぐらのおきゃくさま】」についてお届けします!

書籍『思考力・読解力・伝える力が伸びる ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ』について

いつもしている絵本の読み聞かせに、「親子でやり取りをすること」をプラスするだけで、子どもの能力が飛躍的に伸びる「ダイアロジック・リーディング」について解説した本。子ども自身が情報を読み解き、自分で考え、その考えを相手に論理立てて主張する力を育てます。効果を最大化する工夫やコツのほかに、「この絵本では、こういう問いかけをするといい」といった具体例も紹介されているので、忙しいパパ・ママでもすぐに実践できるのがポイントです。

(文:加藤 映子『思考力・読解力・伝える力が伸びる ハーバードで学んだ最高の読み聞かせ』(かんき出版)より一部抜粋/加筆修正マイナビ子育て編集部)